Koran Sulindo – Berawal dari keinginan menuliskan sosok Sidik Kertapati, tokoh pemuda radikal yang ikut mendesak Soekarno-Hatta untuk memproklamirkan kemerdekaan pada Agustus 1945. Setelah menelusuri berbagai situs dan berbagai buku teramat jarang yang menuliskan sosok Sidik Kertapati secara khusus.

Padahal, sosok Sidik Kertapati punya peran penting dalam pergerakan kemerdekaan Indonesia. Sidik bahkan mendokumentasikan jejak para pemuda radikal yang mendesak tokoh seperti Bung Karno dan Bung Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan setelah kekalahan Jepang pada masa Perang Dunia II.

Jejak para pemuda radikal itu dibukukan Sidik dalam judul Sekitar Proklamasi 17 agustus 1945. Sayangnya untuk menuliskan jejak Sidik bukanlah perkara mudah. Ketika saya berselancar di dunia maya atau mesin pencari menelusuri nama Sidik Kertapati, justru nama yang muncul adalah S. Rukiah Kertapati (1927-1996). Siapa dia?

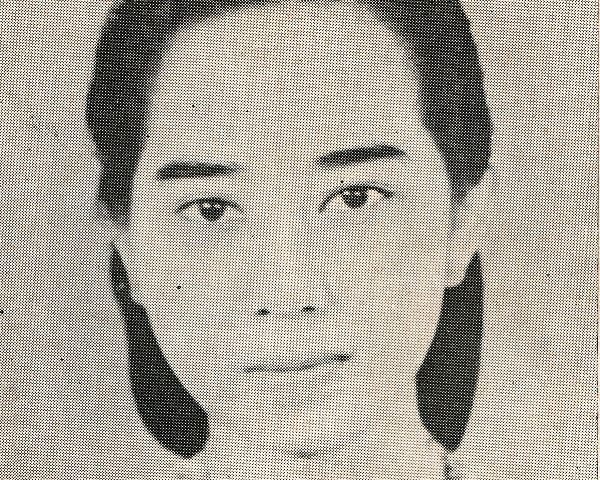

Berdasarkan berbagai tulisan yang sudah mendokumentasikan sosok ini, ia adalah istri Sidik Kertapati. Ia seorang sastrawan di zaman revolusioner dan aktif sebagai anggota Lembaga Kebudayaan Rakyat (Lekra). Ia lahir di Purwakarta pada 27 April 1927 dan mulai aktif menulis sejak umur 19 tahun.

Yerry Wirawan dalam Independent Woman in Postcolonial Indonesia: Rereading the Works of Rukiah bercerita, Rukiah menyelesaikan pendidikan guru pada masa pendudukan Jepang dan setelah bekerja sebagai guru di sekolah perempuan di kampungnya. Ketertarikan Rukiah kepada dunia tulis menulis justru membuat Rukiah menjadi dekat dengan seniman sayap kiri di Purwakarta dan Bandung. Setidaknya itu pengakuan Sidik Kertapati, kata Yerry.

Setelah berkenalan dengan Sidik Kertapati yang kelak menjadi suaminya, Rukiah, kata Yerry, semakin aktif dalam dunia sastra. Puisi pertamanya dimuat di Godam Djelata, sebuah majalah yang dikelola Sidik Kertapati. Ketika berusia 21 tahun (1948), ia resmi menjadi koresponden majalah Pujangga Baru untuk daerah Purwakarta.

Pada tahun yang sama, ia juga bekerja untuk Mimbar Indonesia dan Indonesia. Rukiah juga peduli terhadap perkembangan kebudayaan di kampungnya. Itu sebabnya, pada 1949, Rukiah mendirikan majalah budaya Irama sekaligus menjadi editornya. Kendati ia aktif bergiat di dunia sastra, Rukiah tetap menjadi guru.

Menurut Yerry, Purwakarta bagi Rukiah tidak sekadar menjadi kampung halaman. Akan tetapi, di kota itu pula ia memulai karier menulisnya dan berkembang menjadi sastrawan. Selama di Purwakarta pada periode 1948-1949, Rukiah berhasil menciptakan sejumlah karya mulai dari puisi, cerpen dan novel. Juga berbagai naskah sastra yang dipersiapkan untuk segera diterbitkan.

Mengutip keterangan Pramoedya Ananta Toer, menurut Yerry, selain aktif dalam dunia sastra, Rukiah juga membantu pasukan gerilya yang melawan agresi militer Belanda setelah Soekarno-Hatta memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Ia bahkan pernah menyembunyikan salah satu gerilyawan di rumahnya agar tidak ditangkap pasukan Belanda.

Masih menurut Pramoedya, pada 1949, Rukiah memiliki tugas untuk mengunjungi tawanan perang yang dipenjara di Bukit Duri. Berdasarkan keterangan tersebut, kata Yerry, selain sebagai sastrawan perempuan, Rukiah aktif dalam perjuangan revolusi untuk mempertahankan kemerdekaan dari imperialis Belanda.

Keterlibatannya itu bisa saja karena latar belakang pendidikan dan semangat nasionalisme yang menginspirasinya untuk mengambil bagian dalam perjuangan kemerdekaan. Setelah masa revolusi fisik dari periode 1945 hingga 1949 ditandai dengan munculnya pertarungan ideologi dan kebudayaan secara internasional.

Selepas Konferensi Meja Bundar dengan Belanda dan perkembangan situasi internasional akibat Perang Dingin juga berpengaruh terhadap dunia kebudayaan dalam negeri. Kelompok neo-kolonialisme dan imperialisme (Nekolim) Barat terutama Amerika Serikat (AS) juga berupaya meningkatkan pengaruh mereka ke kalangan pemerintah Indonesia, partai politik, golongan militer, intelektual, agama dan juga seniman.

Nekolim Barat terus berupaya menggunakan berbagai cara mencegah pengaruh komunisme masuk ke Asia dan berusaha menarik Indonesia masuk ke kubu mereka. Dalam dunia kebudayaan pun demikian, pihak Nekolim sangat aktif mempengaruhi beberapa orang agar menjadi bagian dari mereka.

Soal ini, intelektual Filipina Julie de Lima dalam Tentang Serangan Kebudayaan Imperialis mengatakan, benar bahwa ada perang yang sudah berlangsung lama antara imperialisme dan rakyat tertindas dalam bidang kebudayaan. Perang ini telah berlangsung sejak penguasa kolonial menyadari bahwa pedang, bayonet, senjata dan bom tidak cukup untuk memadamkan perlawanan bersenjata atau melenyapkan seluruh desa pemberontak untuk menaklukkan rakyat.

Perang Budaya

Perang kebudayaan itu pula yang terjadi di Indonesia pada 1950-an hingga pertengahan 1960-an. Itu ditandai dengan munculnya “Surat Kepercayaan Gelanggang” yang digawangi sekelompok seniman pada 18 Februari 1950 menyebutkan bahwa kebudayaan Indonesia bersifat internasional, bagian dari budaya dunia.

Beberapa bulan kemudian, sejumlah seniman kiri mendirikan Lekra. Berbeda dengan kelompok seniman sebelumnya, Lekra memastikan bahwa massa rakyat merupakan pencipta tunggal kebudayaan dan harus dilandasi perjuangan melawan kebudayaan feodalisme dan imperialisme. Manifesto Lekra itu berbanding terbalik dengan kelompok seniman yang menuliskan “Surat Kepercayaan Gelanggang” yang mendukung kapitalisme.

Rukiah baru menjejakkan kakinya di Jakarta pada 1950 dan bekerja sebagai editor di majalah Pujangga Baru. Akan tetapi, kata Yerry, sulit memastikan kapan persisnya ia bergabung dengan Lekra. Namun, dalam Kongres Lekra di 28 Januari 1959, Rukiah hadir ketika itu. Ia mendukung cita-cita seniman progresif untuk sama kerja, sama tidur dan sama makan.

Menurut Yerry, tidak mengherankan apabila Rukiah memilih bergabung dengan Lekra. Sebab, dari karya-karyanya sudah tercermin cita-cita persamaan hak dan dukungannya terhadap ideologi kiri. Semisal, dalam karyanya Tandus, Kedjatuhan dan Hati serta Buntu Kejaran. Di Tandus, Rukiah menceritakan kisah revolusi dengan pemeran utamanya rakyat jelata. Sebagian besar perawi dalam kisah itu adalah perempuan. Juga dalam prosa, Rukiah dinilai menggunakan gaya kesederhanaan baru. Rukiah dinilai berhasil mengangkat kisah rakyat jelata di kampungnya dan bagaimana massa rakyat itu menerima ide-ide revolusioner.

Di Lekra, Rukiah dikenal pendukung metode turun ke bawah alias turba. Pada masa 1950-an hingga 1960-an boleh dibilang masa-masa produktif Rukiah berkarya. Akan tetapi, semua itu terhenti dan berakhir ketika peristiwa 1965 pecah. Ketika rezim fasis militer Soeharto berkuasa, terjadi pembersihan kaum komunis dan nasional progresif secara brutal.

Karena menjadi pimpinan Lekra, Rukiah pun ikut menjadi sasaran rezim fasis militer Soeharto. Ia ditangkap dan dikirim ke penjara tanpa proses hukum dan baru dilepaskan awal 1970-an. Kendati tetap hidup, Rukiah benar-benar kesulitan hidup dengan enam orang anak.

Karya-karyanya setelah peristiwa 1965 dilarang beredar. Meski dibiarkan bebas, aparat keamanan selalu mengawasi kehidupan Rukiah. Ia juga terpisah dari suaminya Sidik Kertapati karena sedang berada di luar negeri ketika itu. Karena peristiwa 1965 itu pula, Sidik terpaksa menjadi eksil di Tiongkok dan kemudian pindah ke Belanda.

Bagi seniman Lekra seperti almarhum Abdul Kohar Ibrahim nama Rukiah tidak mungkin sirna dari ingatannya. Terlebih jika dikaitkan dengan nama Sidik Kertapati yang disebut Abdul Kohar sebagai tokoh pejuang kemerdekaan Indonesia. Abdul Kohar mengaku mengenal Rukiah dan Sidik secara pribadi dan pernah menjadi inspirasinya menulis cerpen berjudul Yang Mencinta Cinta.

Khusus untuk Rukiah, Abdul Kohar sungguh-sungguh menghormati karya sastra sosok tersebut baik dalam prosa maupun puisi. Kendati dihilangkan rezim Soeharto, Abdul Kohar meyakini nama Rukiah tidak akan terhapuskan dalam sejarah kesusastraan Indonesia. Abdul Kohar mengaku terpikat dengan karya Rukiah berjudul Kenangan Gelita yang dalam baris-baris puitisnya menyiratkan “manusia yang mencintai cinta”.

Seperti Rukiah, jalan hidup suaminya Sidik Kertapati juga berubah drastis setelah peristiwa 1965 itu. Ia tak bisa kembali ke Indonesia dan terpisah dari anak dan istrinya. Jika dalam sejarah kesusastraan nama Rukiah tidak mungkin dihapus, demikian pula dengan Sidik Kertapati. Ia akan selalu tercatat sebagai tokoh nasional, penegak kemerdekaan Indonesia 1945, tercatat abadi jasa-jasanya dalam sejarah revolusi Indonesia.

Kendati Sidik berhasil pulang setelah menjadi eksil puluhan tahun, ia tidak bisa bertemu dengan Rukiah. Pasalnya Rukiah lebih dulu meninggal dunia pada 1996. Berjarak enam tahun, Sidik lalu menyusul Rukiah. Kisah kedua insan ini seperti yang digambarkan Abdul Kohar: manusia yang mencintai cinta terutama Tanah Air Indonesia. [Kristian Ginting]