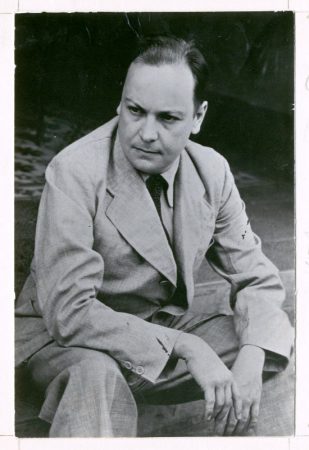

Murid Du Perron

Seperti telah disinggung, Manusia Bebas memang awalnya ditulis dalam bahasa Belanda, dengan judul Buiten het Gareel. Diterbitkan pertama kali juga di Belanda pada tahun 1940.

Penulisan dan penerbitannya itu tak bisa dilepaskan dari pertemuan Soewarsih dengan sastrawan terkemuka Belanda pada masanya, Charles Edgar Du Perron, yang notabene juga pengagum Multatuli, penulis Max Havelaar. Bahkan, Du Perron juga menulis biografi Multatuli, De Man van Lebak. Du Perron lahir di bilangan Jatinegara sekarang, Jakarta Timur.

Soewarsih bertemu Du Perron ketika sastrawan Belanda itu datang ke Jawa untuk bergabung dalam penerbitan jurnal berbahasa Belanda, Kritiek en Opbouw (‘Kritik dan Konstruksi’), yang menyebut diri sebagai jurnal Hindia Belanda yang umum dan independen. Jurnal ini berkantor pusat di Bandung dan pertama kali terbit pada tahun 1938. Isinya banyak menginformasikan persoalan sosial-politik Eropa serta Hindia Belanda, terutama mengenai perbedaan budaya dalam sudut pandang yang anti-kolonial..

Semangat menulis Soewarsih membara lagi setelah adanya jurnal itu dan ia pun mengirimkan tulisannya ke sana. Umumnya, artikel-artikel yang ia tulis tersebut mengupas persoalan perempuan. Novel Manusia Bebas itu pun sesungguhnya mengisahkan kehidupan Soewarsih sebagai perempuan—suatu yang menjadi ciri khas dari karya-karya perempuan yang belakangan dikenal sebagai kaum feminis.

Perkenalan pun terjadi, karena baik Soewarsih dan Du Perron sama-sama punya pandangan dan sikap yang sama: anti-kolonialisme. Begitupun dengan suami Soewarsih, Soegondo, yang merupakan Ketua Penyelenggara Kongres Pemuda II pada tahun 1928, yang melahirkan Sumpah Pemuda. Ketiganya kerap berdiskusi mengenai hal-ihwal gagasan kebangsaan, nasionalisme, kemanusiaan, dan perjuangan anti-kolonialisme.

”Saat kami duduk berjam-jam di beranda rumahnya, berbincang-bincang dengannya, kami merasa seolah bahasa Belanda adalah bahasa kami juga. Kami mendiskusikan Dostoeivsky, Huxley, Thomas Mann, Malraux, Gide, Slauerhoff, Vestdijk, van Schendel, sampai lupa bahwa kami tengah berhadapan dengan salah satu tokoh besar kesusastraan Belanda,” kata Soegondo dalam testimoni yang ditulis Soewarsih.

Sementara itu, Soewarsih menganggap Du Perron—yang ia sapa dengan panggilan “Eddie”—sebagai gurunya. “Eddie mengajariku menulis dalam bahasa Belanda dengan bukunya Uren met Dirk Coster. Buku itu diberikannya padaku sambil berkata ‘dengan membaca buku ini engkau akan belajar menulis dalam bahasa Belanda yang baik’,” ujar Soewarsih.

Pada masa itu, bahasa Belanda memang masih menjadi bahasa utama kalangan intelektual di Jawa, selain bahasa daerah. Bahasa Melayu atau bahasa Indonesia, meski telah ada ikrar Sumpah Pemuda, masih menjadi bahasa ketiga dalam percakapankaum cerdik cendekia Tanah Air.

Itu sebabnya, Du Perron mendorong Soewarsih untuk menulis dalam bahasa Belanda. Selain itu, dengan menulis dalam bahasa Belanda, para pembaca sastra di Belanda juga dapat memahami dan mengetahui kondisi sosial yang terjadi di tanah jajahan. Jadi, ada motif politik etis dalam upaya Du Perron memotivasi Soewarsih.

Padahal, kalau dilihat aspek komersial, karya sastra yang ditulis dengan bahasa Belanda oleh penulis bumiputra dan terbit di Nusantara jarang diminati pada masa itu. Itu sebabnya, penulis Balai Pustaka umumnya menulis dalam bahasa Melayu (yang disebut Melayu Tinggi atau ragam bahasa Melayu yang diajarkan di sekolah) atau bahasa daerah. Di luar Balai Pustaka, penulis menggunakan bahasa Melayu yang disebut sebagai bahasa Melayu Pasar atau—dengan nada menghina—disebut juga sebagai bahasa Melayu Rendah, yang dianggap tabu untuk diajarkan di sekolah.