Koran Sulindo – Pada suatu malam di penghujung 1964. Seorang kakek sedang sibuk mempersiapkan keperluan cucu tertuanya yang akan berangkat ke luar negeri. Dengan sigap, ia mengatur barang-barang keperluan cucunya yang terdiri atas pakaian, sepatu, sendal dan lain sebagainya dalam sebuah koper tua.

Kendati sudah tua, koper kulit tersebut tampaknya masih kuat. Semula cucunya beranggapan barang-barangnya tidak cukup di dalam koper kecil itu. Akan tetapi, karena kakeknya menyusunnya dengan rapi, semua barang-barang yang akan dibawa ke luar negeri bisa masuk di koper tua tersebut. Semuanya tersusun rapi dan dijamin tanpa cacat.

Kakek itu adalah Kadirun. Ia lahir di Desa Godong, Jawa Tengah pada 1898. Ia berhasil menamatkan pendidikan dasarnya di Purwodadi. Kadirun juga pernah bekerja di jawatan kereta api. Di situ ia membaca berbagai media massa seperti Medan Muslimin, Islam Bergerak, dan Mardi Rahardjo. Dari sini pula ia berkenalan dengan Semaun, Ketua Vereniging van Spoor-en Tramwegpersoneel (VSTP). Serikat buruh kereta api dan trem pertama yang berdiri pada 1908. Ia juga merupakan veteran Boven Digul, tempat pembuangan kaum merah pada 1928.

Lalu siapa cucu Kadirun itu? Ia adalah Tatiana Lukman. Putri sulung M.H. Lukman, mantan Wakil Ketua Partai Komunis Indonesia (PKI). Keduanya tidak menyangka pada malam penghujung 1964 itu adalah hari terakhir mereka bertemu. Baru bisa bertemu lagi setelah puluhan tahun terpisah selepas peristiwa Gerakan 30 September (G30S) 1965 pecah. Peristiwa itu pula yang membawa Tatiana melanglang buana ke berbagai negeri sebelum akhirnya menetap di Belanda.

Pada malam itu, Tatiana memang mengepak barang-barangnya – yang akan berangkat ke Tiongkok – dibantu kakeknya bernama Kadirun itu. Awalnya semuanya berjalan baik-baik saja. Akan tetapi, situasi berubah total setelah peristiwa G30S meletus pada September atau awal Oktober 1965. Ketika peristiwa itu terjadi, Tatiana sudah di Tiongkok. Ia tidak banyak tahu apa yang menimpa keluarganya di Tanah Air.

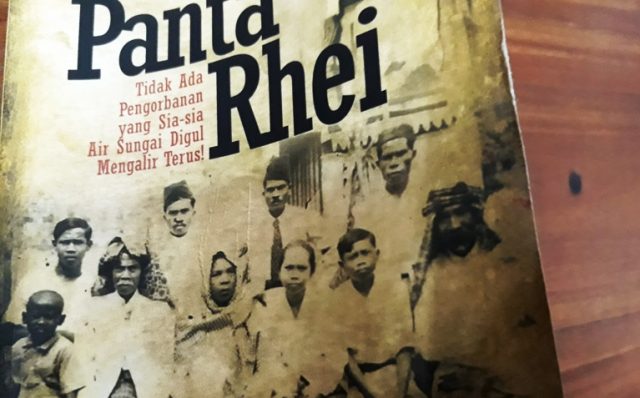

Melalui bukunya berjudul Panta Rhei, Tatiana menuliskan kisah keluarganya setelah peristiwa G30S. Semuanya tercerai berai. Ia bercerita, neneknya – istri dari Kadirun – menyaksikan bagaimana anak perempuan, menantu dan cucunya dikejar-kejar tentara reaksioner. Karena itu, neneknya segera menyuruh anak perempuan dan cucu-cucunya untuk segera meninggalkan rumah, mencari tempat perlindungan.

“Dengan baju yang melekat di tubuh, tas sekolah di tangan cucu-cucunya, sehelai karpet yang menurut Mbah Putri akan sangat berguna manakala terdampar di suatu tempat tidak bersahabat, berangkatlah semuanya mencari perlindungan. Dengan demikian cucu-cucu berpisah dengan satu-satunya Mbah Putri yang mereka kenal,” tulis Tatiana.

Kematian dengan Kekerasan

Sedangkan keberadaan M.H. Lukman – bapaknya – menurut Tatiana ada banyak versi. Sebagian menyebutnya disiksa, dipukuli hingga mati karena menolak membuka mulut. Sebagian lagi mengatakan, Lukman tewas dalam baku tembak ketika tentara reaksioner mengepung dan memerintahkannya untuk menyerahkan diri. Cerita lain lagi menyebutkan, Lukman dibantai “algojo” militer di bawah pimpinan Soeharto. Memang sulit untuk memastikan kebenarannya. Namun, yang pasti Lukman tidak mati di atas ranjang empuk dan dalam damai.

“Sama dengan jutaan korban pembunuhan massal pada 1965/1966. Kematian (Lukman) adalah satu kematian dengan kekerasan, dan tak tertutup sama sekali kemungkinan disertai kekejaman yang mengerikan,” tulis Tatiana lagi.

Tiongkok di bawah Mao Tse Tung menyampaikan rasa solidaritasnya atas kejadian yang menimpa kaum komunis, nasionalis dan khususnya PKI di Indonesia. Itu sebabnya, warga negara Indonesia yang menolak tunduk terhadap rezim Soeharto, termasuk Tatiana bisa tetap tinggal di Tiongkok. Delapan tahun setelah peristiwa 1965, juga karena Revolusi Besar Kebudayaan Proletar (RBKP) sedang berkecamuk di Tiongkok, Tatiana memutuskan untuk hijrah ke Kuba.

Setelah di Kuba, berdasarkan buku Pelangi, Tatiana berhasil menyelesaikan kuliahnya dari Universitas de la Habana, jurusan bahasa Spanyol dan kemudian bahasa Perancis. Ia sempat bekerja sebagai guru bahasa Prancis di Institut Turisme, Habana selama hampir 12 tahun. Setelah itu, ia pindah ke Belanda dan hingga hari ini bekerja sebagai sales-consultant di sebuah perusahaan multi-nasional di Amsterdam.

Setelah peristiwa G30S 1965, seperti kebanyakan rakyat Indonesia, Tatiana mengalami traumatik. Secara psikologis, ia merasa waktu tidak bergerak. Pikiran dan perasaannya terbelenggu pada kisah masa lalu terutama sebelum dan sesudah peristiwa G30S 1965. Ia selalu merasa peristiwa itu baru saja terjadi. Dengan pembunuhan massal itu, ia pernah berpikir sudah kehilangan semua keluarganya.

Ia juga acap merasa “dipanggil-panggil” rumahnya yang terletak di Jalan Agus Salim Nomor 91, Menteng itu. Pasalnya, rumah itu merupakan tempat keluarga besarnya berkumpul sebelum ia meninggalkan Tanah Air. Ketika ia berhasil mengunjungi rumah tersebut pada suatu waktu, Tatiana larut dalam kebahagiaan. Hal-hal itu masih terus “menghantuinya” dalam tidur hingga hari ini. Tapi, setelah sekian tahun “berkelana” di luar negeri, ketika pulang ke Jakarta, ia merasa asing. “Aku merasa ini tidak lagi ‘rumah’,” kata Tatiana pada suatu waktu ketika pulang ke Jakarta.

Merdeka Itu Pulang!

Mantan Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur menyebut mereka yang dihalangi pulang ke Tanah Air sebagai “orang-orang kelayapan”. Mereka umumnya disebut sebagai eksil. Orang-orang itu terhalang pulang lantaran menolak kepemimpinan rezim militer Soeharto setelah berhasil “menggulingkan” Soekarno selepas peristiwa Gerakan 30 September (G30S) 1965.

Ketika berkuasa, Gus Dur berusaha untuk memulangkan mereka. Akan tetapi, persoalannya tidak sekadar pulang lalu selesai. Bagi para eksil masalah pokoknya adalah persoalan politik. Mereka karena itu banyak yang menyebar ke berbagai negara. Mulai dari Eropa, Asia hingga Amerika Latin. Lalu siapa sesungguhnya para eksil itu?

Sebagian besar status mereka adalah mahasiswa ikatan dinas (mahid) yang diberangkatkan ke luar negeri pada era Soekarno. Berbagai perjalanan hidup eksil pun dikisahkan dalam beragam bentuk. Kita, misalnya, bisa mengikuti kisah hidup seorang eksil melalui film berjudul Surat Dari Praha. Film berdasarkan kisah nyata seorang mahid bernama Ronny Marton. Ketika peristiwa G30S pecah, Ronny sedang berada di Ceko.

Ia sedang menuntaskan pendidikannya di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Praha. Ia berangkat ke Ceko pada September 1963. Ketika itu, ia masih menjadi mahasiswa Universitas Gadjah Mada (UGM). Hanya baru belajar dua semester di Ceko, Ronny mendengar peristiwa duka di Tanah Air. Jutaan orang dibantai hanya karena cap komunis dan pengikut Soekarno.

Kendati ia bukan seorang komunis, Ronny tak menampik disebut sebagai Soekarnois. Apalagi sejak masih di UGM, ia telah mengidolakan Soekarno. Ia kerap mendengar pidato Bung Karno. Soekarno disebut bukanlah manusia sempurna, namun karena sosoknya pula Ronny begitu mencintai Indonesia. Ketika ia “dipaksa” untuk memilih Soeharto atau Soekarno, Ronny mempertahankan idealismenya. Akibatnya: paspor dicabut. Ia menjadi orang tanpa kewarganegaraan alias kelayapan.

Kisah serupa juga dialami Tatiana Lukman, bersama tantenya bernama Rollah. Putri sulung MH Lukman, mantan Wakil Ketua PKI itu lewat bukunya Pelangi dan Panta Rhei, menuliskan perjalanan hidupnya sebagai seorang eksil. Ketika Revolusi Besar Kebudayaan Proletar melanda Tiongkok pada 1966, beberapa tahun kemudian, Tatiana hijrah ke Kuba. Di Pelangi, Tatiana menuliskan berbagai pengalamannya mengunjungi beberapa negara.

Yang menarik ketika ia mengunjungi Perancis. Selain bertemu dengan sahabatnya Denis Lehmann, ia mengunjungi teman-teman senasib (eksil). Di Restoran Indonesia, ia menemukan banyak teman senasib. “Sejak hari itu hubungan dengan Iba, Ilya dan teman-teman lain yang nyangkut di Paris mencari hidup melalui pendirian koperasi ‘Restoran Indonesia’ menjadi terbangun kembali. Sulit dibayangkan untuk menemukan teman-teman itu tanpa Denis,” kenang Tatiana.

Hingga hari ini tidak pernah ada data resmi mengenai para eksil ini. Berkumpul adalah cara mereka untuk mengobati rasa rindu pulang ke Tanah Air. Memang benar, persoalan eksil tidak sekadar pulang ke Tanah Air seperti yang diinginkan Gus Dur. Sebab, pulang adalah merdeka! [Kristian Ginting]