Di dunia ini banyak tokoh yang berjasa dalam membangun fondasi ilmu pengetahuan di negaranya. Di Indonesia, salah satu nama besar dalam dunia antropologi adalah Koentjaraningrat. Ia bukan sekadar akademisi, tetapi juga perintis yang membuka jalan bagi studi antropologi di Tanah Air.

Perjalanan hidupnya yang penuh dedikasi dalam mengembangkan ilmu sosial dan budaya telah membawa dampak besar bagi pemahaman tentang masyarakat Indonesia. Melalui karya-karyanya, Koentjaraningrat tidak hanya mengenalkan antropologi kepada generasi muda, tetapi juga membentuk cara pandang terhadap keberagaman budaya di Indonesia.

Lantas, bagaimana perjalanan akademiknya hingga menjadi salah satu ilmuwan paling berpengaruh di Indonesia? Dilansir dari berbagai sumber, mari kita telusuri lebih dalam jejak pemikirannya.

Perjalanan Awal dan Pendidikan

Koentjaraningrat adalah ilmuwan antropologi terkemuka di Indonesia. Ia lahir pada 15 Juni 1923 di Yogyakarta. Kedua orang tuanya benar-benar mengupayakan agar ia mendapat pendidikan yang tinggi. Sejak kecil, Koentjaraningrat dididik agar dapat berbahasa Belanda. Secara bertahap, mulai dari pendidikan dasar hingga menengah ia tempuh di Europeesche Lagere School di Yogyakarta, Middelbare Uitgebreid Lager Onderwijs, dan Algemeen Middelbare School.

Pada periode ketika Jepang menginvasi Hindia-Belanda, Koentjaraningrat pindah ke Batavia (Jakarta) untuk menyelesaikan tahun terakhir pendidikan menengahnya. Namun, mengingat situasi politik yang terjadi pada 1942-1945 tengah memanas, Koentjaraningrat tetap tinggal di Yogyakarta.

Setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, ia terdaftar sebagai mahasiswa Sastra Indonesia di Balai Perguruan Tinggi Gadjah Mada. Selagi menyandang status mahasiswa, Koentjaraningrat bergabung dengan Korps Mahasiswa yang kemudian dikirim untuk membantu Brigade 29 di Kediri dan Mojoagung. Tugas utama yang diembannya ialah mengajar Bahasa Inggris dan Sejarah.

Setelah dinyatakan lulus dari Balai Perguruan Tinggi Gadjah Mada, Koentjaraningrat berangkat ke Jakarta. Di sana, ia mengampu mata pelajaran Sejarah Kebudayaan di Sekolah Menengah Atas Boedi Oetomo.

Di Jakarta pula, Koentjaraningrat melanjutkan studi di Universitas Indonesia dan meraih gelar doctorandus Ilmu Bahasa dan Sastra pada tahun 1952. Berkat ketekunannya, Koentjaraningrat kemudian ditunjuk menjadi asisten G.J. Held, seorang Profesor Antropologi.

Pada tahun 1954, Koentjaraningrat mendapat tawaran Beasiswa Fulbright untuk melanjutkan studi Antropologi di Yale University, Amerika Serikat. Kesempatan itu tidak disia-siakan olehnya. Hanya dalam waktu dua tahun, Koentjaraningrat meraih gelar Master of Arts dengan tesis berjudul A Preliminary Description of the Javanese Kinship System yang diterbitkan sebagai Cultural Series Report oleh Southeast Asia Studies Program, Yale University. Di tahun yang sama, ia pun juga berhasil menerbitkan Artistic and Intellectual Expression in Indonesia dalam Area Handbook on Indonesia.

Sepulang dari Yale University, Koentjaraningrat segera mengejar studi doktoral dengan pendampingan dari Profesor Elisabeth Allard, salah satu guru besar Antropologi. Koentjaraningrat berhasil menyusun dan mempertahankan disertasinya yang berjudul Beberapa Metode Anthropologi dalam Penjelidikan2 Masjarakat dan Kebudajaan di Indonesia pada tahun 1958.

Lantas, ia dipercaya menjadi pengajar di Universitas Indonesia. Pada tahun yang sama, ia juga ditunjuk menjadi dosen luar biasa di Jurusan Antropologi Universitas Gadjah Mada. Tahun-tahun ini menjadi momentum bagi Koentjaraningrat dalam tujuannya mendirikan jurusan Antropologi di Indonesia. Ia sering bepergian ke universitas-universitas lain untuk mengajar Antropologi. Inti dari kurikulum yang disusun oleh Koentjaraningrat ialah mengembangkan pendekatan etnografi terhadap keragaman budaya di Indonesia dengan penekanan pada situasi mutakhir.

Kontribusi dalam Pengembangan Ilmu Antropologi di Indonesia

Ketika memulai karir sebagai pengajar, Koentjaraningrat harus berhadapan dengan langkanya buku-buku pengantar Antropologi berbahasa Indonesia. Berkat pengalaman mengajar selama hampir kurang-lebih 15 tahun, Koentjaraningrat melahirkan beragam buku pengantar Ilmu Antropologi, dua di antaranya ialah Pengantar Antropologi (1959) dan Beberapa Pokok Antropologi Sosial (1967).

Pada akhirnya, Koentjaraningrat memutuskan pensiun pada 15 Juni 1988. Selain masih menerbitkan karya tulis, ia memanfaatkan waktu dengan salah satu kegemaran yang ditekuninya, yakni melukis. Karya-karya berupa sketsa ia tampilkan dalam buku Tokoh-Tokoh Antropologi dan Sejarah Teori Antropologi.

Selama berjibaku di dunia akademik, Koentjaraningrat telah menerima sejumlah penghargaan, baik dari dalam maupun luar negeri. Tercatat ia mendapat Satyalencana Dwidja Sistha pada tahun 1968 dan 1982, serta Bintang Jasa Utama pada 1994.

Konsep Budaya Menurut Koentjaraningrat

Budaya dijelaskan oleh Koentjaraningrat sesuai asal katanya bahasa Inggris “colere” yang menjadi “culture” dengan arti segala daya dan kegiatan manusia mengolah serta mengubah alam semesta.

1. Bahasa

Bahasa merupakan alat bagi manusia dalam memenuhi kebutuhan sosialnya untuk berinteraksi dengan sesamanya. Kemampuan manusia dalam membangun tradisi budaya, menciptakan pemahaman tentang fenomena sosial yang diungkapkan secara simbolik, diwariskan kepada generasi penerusnya dengan menggunakan bahasa.

2. Pengetahuan

Sistem pengetahuan berkaitan dengan sistem peralatan hidup dan teknologi, mencakup pemahaman manusia tentang lingkungannya, seperti alam sekitar, tumbuhan, binatang, bahan mentah, tubuh manusia, sifat manusia, serta ruang dan waktu.

3. Organisasi Sosial

Kehidupan dalam masyarakat diatur oleh adat istiadat dan aturan mengenai berbagai kesatuan sosial, termasuk kekerabatan dan perkawinan sebagai dasar pembentukan komunitas atau organisasi sosial.

4. Peralatan Hidup dan Teknologi

Manusia berusaha mempertahankan hidupnya dengan menciptakan alat-alat produktif, senjata, wadah, alat api, makanan dan minuman, pakaian, tempat tinggal, serta alat transportasi.

5. Ekonomi

Aktivitas ekonomi dalam suatu masyarakat mencakup berburu dan meramu, beternak, bercocok tanam, menangkap ikan, serta sistem irigasi pertanian.

6. Religi

Religi berkaitan dengan emosi keagamaan, sistem keyakinan, sistem upacara keagamaan, dan umat yang menganut kepercayaan tertentu.

7. Kesenian

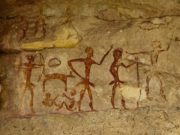

Kesenian meliputi seni rupa (patung, relief, ukiran, lukisan), seni musik (vokal dan instrumental), seni sastra (prosa dan puisi), seni tari, serta kajian visual culture seperti film dokumenter dan fotografi antropologis.

Sebagai seorang antropolog, Koentjaraningrat telah memberikan sumbangsih yang besar bagi perkembangan ilmu sosial dan budaya di Indonesia. Pemikirannya menjadi dasar bagi studi antropologi yang berkembang hingga saat ini. [UN]