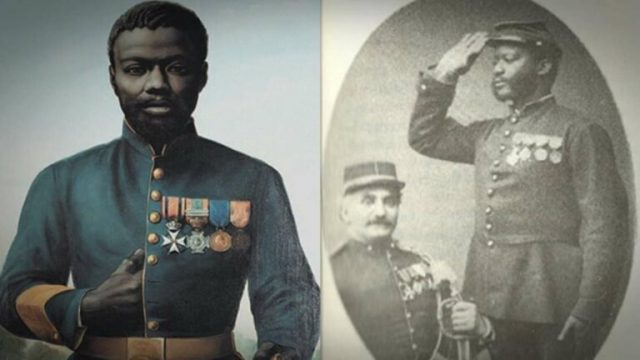

Koran Sulindo – Istilah “Belanda Hitam” (zwarte Nederlander) merujuk pada tentara Belanda yang terdiri dari orang Afrika berkulit hitam yang direkrut untuk dinas ketentaraan di Hindia-Belanda. Pasukan ini memiliki sejarah panjang dan unik yang mencerminkan interaksi kompleks antara Belanda dan Afrika pada abad ke-19.

Sejak tahun 1830, Belanda mulai merekrut tentara dari Afrika Barat, terutama dari wilayah yang kini dikenal sebagai Ghana dan Burkina Faso. Proses rekrutmen ini dilakukan di Gold Coast melalui St George d’Elmina, di mana Belanda membeli budak-budak dari Raja Ashanti dengan harga f 100,- per kepala.

Mereka kemudian dibawa ke Hindia-Belanda untuk dijadikan serdadu dalam Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger (KNIL), angkatan bersenjata kolonial Belanda di Indonesia.

Sebanyak 3.085 pria Afrika direkrut oleh Belanda hingga tahun 1872 dan dikontrak untuk melayani selama 12 tahun atau lebih. Menurut Nationaliteitsregelingen (Peraturan Kewarganegaraan) yang berlaku saat itu, mereka diberi status sebagai warga negara Belanda, yang menyebabkan mereka disebut “Belanda Hitam”.

Meski dihadapkan pada kondisi yang berbeda dari tanah asal mereka, para prajurit Afrika ini terbukti tangguh dan mampu menyesuaikan diri dengan iklim Indonesia, bahkan menjadi tentara yang dihargai oleh Belanda.

Sebagian besar dari mereka ditempatkan di Purworejo, Jawa Tengah, di mana mereka hidup dan bertugas. Mereka juga diberi bayaran yang setara dengan tentara Belanda lainnya, meski harus mencicil uang tebusan sebesar f 100,- dari gaji mereka.

Para prajurit Afrika ini terlibat dalam berbagai ekspedisi militer di Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, Bali, Timor, dan terutama dalam Perang Aceh (1873-1893). Keberanian dan ketangguhan mereka dalam pertempuran membuat mereka menjadi bagian penting dari pasukan KNIL.

Pada tahun 1950, sekitar 60 keluarga Indo-Afrika yang tersisa dibawa ke Belanda sebagai bagian dari program “repatriasi.” Namun, jejak mereka di Indonesia, terutama di Purworejo, masih bisa ditemukan, meski kini hanya tinggal sedikit yang mengenal kisah mereka.

Salah satu tokoh terkenal dari kelompok ini adalah Pangeran Kwasi Boakye, seorang pangeran Ashanti yang dibawa ke Belanda sebagai bagian dari perjanjian antara Raja Willem I dan Raja Ashanti.

Meskipun Pangeran Kwasi berhasil menyelesaikan pendidikan di Delft dan meraih gelar insinyur, ia tetap menghadapi diskriminasi rasial dari pemerintah Belanda, mencerminkan tantangan yang dihadapi oleh orang Afrika dalam masyarakat Eropa pada saat itu.

Seperti prajurit KNIL lainnya, baik yang pribumi maupun Eropa, para prajurit Afrika ini hidup bersama nyai di tangsi, dan anak-anak mereka, baik yang laki-laki maupun perempuan, mengikuti jejak orang tua mereka.

Anak-anak laki-laki sering kali menjadi serdadu KNIL, sementara yang perempuan menjadi ibu rumah tangga. Mereka menikah dengan sesama Indo-Afrika dan terus tinggal di tangsi, mempertahankan warisan budaya mereka di tengah masyarakat kolonial.

Dalam buku “Mengungkap Hilangnya Jejak Londo Ireng Tentara Asal Afrika di Purworejo” yang ditulis oleh Riska Ari Nurhastuti dan Tannisa Ardelia Fortuna, diungkapkan bahwa keberadaan sekolah militer anak-anak pertama di Weltevreden, Batavia, pada tahun 1828 menjadi bukti komitmen Belanda terhadap anak-anak keturunan prajurit Afrika. Sekolah ini awalnya didirikan untuk anak-anak Eropa dan Indo-Eropa, namun kemudian juga terbuka bagi anak-anak pribumi dan Afrika.

Kisah “Belanda Hitam” ini merupakan salah satu bagian dari sejarah kolonial yang kurang dikenal, namun penting dalam memahami dinamika sosial dan militer yang terjadi di Hindia-Belanda pada masa lalu. [UN]