Di kehidupan sehari-hari, waktu adalah sesuatu yang sangat berharga. Kita semua hanya punya 24 jam dalam sehari, dan bagaimana kita menggunakannya menentukan seberapa produktif dan efektif kita dalam menjalani hidup. Namun, di Indonesia, konsep ketepatan waktu sering kali dianggap sesuatu yang fleksibel.

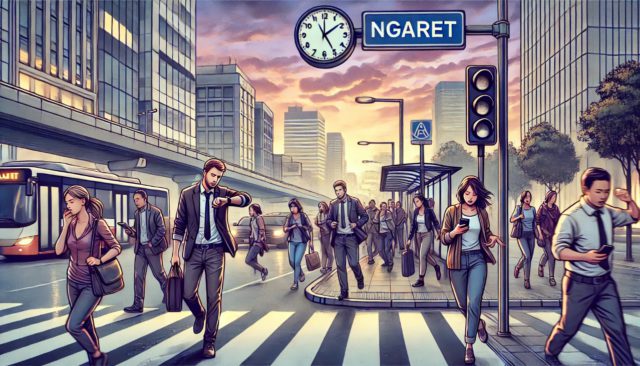

Fenomena keterlambatan atau yang lebih dikenal dengan istilah “ngaret” sudah menjadi bagian dari budaya, baik dalam acara formal maupun informal. Tidak jarang kita menghadapi situasi di mana keterlambatan dianggap hal yang biasa, bahkan sudah diprediksi sejak awal. Sehingga, kebiasaan ini terus berulang dan semakin mengakar dalam masyarakat.

Ketika berbicara tentang budaya “ngaret”, kita tidak hanya membahas soal kebiasaan individu, tetapi juga pola pikir kolektif yang telah terbentuk dalam masyarakat. Beberapa orang berpendapat bahwa “ngaret” terjadi karena faktor eksternal, seperti kemacetan atau cuaca yang tidak menentu. Wajar saja jika seseorang terlambat akibat kendala di luar kendalinya.

Namun, masalahnya adalah ketika keterlambatan menjadi sesuatu yang diantisipasi dan diterima begitu saja. Sering kali kita mendengar orang berkata, “Tenang, acaranya kan jam 10, tapi pasti mulai jam 11,” atau “Santai aja, yang lain juga belum datang.” Pernyataan-pernyataan ini menunjukkan bahwa keterlambatan sudah menjadi norma yang tidak lagi dianggap sebagai pelanggaran etika.

Coba bayangkan, berapa banyak waktu yang terbuang hanya karena menunggu orang lain? Berapa banyak kesempatan yang terlewat karena ketidaktepatan waktu? Saat keterlambatan terjadi di lingkungan kerja, efeknya bisa lebih serius. Klien bisa kehilangan kepercayaan, proyek bisa tertunda, dan reputasi seseorang bisa tercoreng. Dalam kehidupan sosial, keterlambatan bisa membuat orang merasa tidak dihargai. Jika kita terus memaklumi keterlambatan, kita tanpa sadar ikut melanggengkan budaya yang seharusnya bisa diubah.

Secara etimologis, istilah “ngaret” berasal dari kata “karet” yang bersifat elastis dan dapat melar, menggambarkan perilaku yang “melonggarkan” waktu yang telah disepakati. Secara sosiologis, kebiasaan ini dapat dipengaruhi oleh pola pikir masyarakat yang cenderung menunda pekerjaan dan kurang menghargai waktu. Pemakluman terhadap keterlambatan juga memperkuat perilaku ini, sehingga “ngaret” menjadi kebiasaan yang sulit dihilangkan.

Dari perspektif psikologis, perilaku “ngaret” dapat disebabkan oleh kegagalan dalam memperkirakan estimasi waktu dan kurangnya manajemen waktu yang baik. Selain itu, rendahnya rasa bersalah saat datang terlambat dan anggapan bahwa keterlambatan adalah hal yang lumrah turut berkontribusi pada penguatan budaya ini.

Meskipun tampak sepele, budaya “ngaret” sebenarnya memiliki dampak yang cukup besar, baik dalam kehidupan sosial maupun profesional. Waktu yang terbuang karena menunggu orang lain bisa digunakan untuk hal yang lebih produktif. Jika keterlambatan terus terjadi, orang akan kehilangan kepercayaan terhadap janji dan komitmen. Selain itu, keterlambatan yang dianggap wajar bisa menciptakan efek domino, di mana semakin banyak orang menganggap kebiasaan ini normal dan ikut-ikutan. Dalam dunia kerja, keterlambatan bisa berdampak buruk pada reputasi seseorang dan bahkan mempengaruhi hubungan bisnis.

Menghilangkan budaya “ngaret” bukan sekadar tentang datang tepat waktu, tetapi lebih kepada menghargai waktu orang lain. Salah satu cara yang dapat diterapkan adalah dengan membuat jadwal yang realistis, mempertimbangkan waktu perjalanan dan kemungkinan hambatan di jalan. Selain itu, ketegasan dalam memulai acara sesuai jadwal tanpa menunggu orang lain juga penting untuk membentuk budaya disiplin.

Dalam dunia profesional, keterlambatan bisa berarti kehilangan peluang, sementara dalam lingkungan sosial, keterlambatan yang berulang seharusnya bisa dikurangi dengan memberi konsekuensi sosial. Ubah pola komunikasi dengan tidak membiasakan keterlambatan sebagai sesuatu yang wajar, tetapi sebagai sesuatu yang perlu diperbaiki.

Budaya “ngaret” di Indonesia seakan sudah mendarah daging, tetapi bukan berarti tidak bisa diubah. Menghargai waktu adalah bentuk menghargai diri sendiri dan orang lain. Jika kita ingin membangun masyarakat yang lebih disiplin dan profesional, sudah saatnya kita berhenti mentoleransi keterlambatan dan mulai menanamkan kebiasaan tepat waktu. Membangun disiplin dan manajemen waktu yang baik adalah langkah awal yang penting untuk mengurangi kebiasaan ini. Jadi, masihkah kita ingin mempertahankan budaya “ngaret” sebagai sesuatu yang biasa? [UN]