Koran Sulindo – Mengutang nampaknya menjadi kelaziman dalam pemerintahan Joko Widodo – Jusuf Kalla. Meningkatnya utang hingga Rp 1.166 triliun periode 2015 hingga 2017 dianggap bukan sesuatu hal yang mengkhawatirkan. Apalagi pemerintah berdalih utang digunakan untuuk hal-hal produktif terutama membangun infrastruktur.

Ditambah lagi Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, rasio utang Indonesia masih di bawah 30 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Itu berarti posisi utang Indonesia masih aman dibandingkan negara-negara G20. Amerika Serikat (AS), misalnya, setiap warga negaranya menanggung utang sekitar US$ 62 ribu per orang. Sementara Jepang setiap warganya menanggung utang US$ 82 ribu per orang.

Jawaban tersebut rupanya ingin menegaskan mengutang bukanlah sesuatu hal yang buruk. Melambungnya utang luar negeri membuat pemerintah menjadi sasaran kritik. Melihat hal tersebut Sri Mulyani merasa perlu menjelaskan posisi utang Indonesia. Dalam suatu kesempatan ia mengatakan, membangun Indonesia tentu saja bisa dilakukan tanpa mengutang. Akan tetapi, ia memberikan pilihan sulit: anggaran dipangkas.

Ia lalu mengambil contoh dari penerimaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2017 yang mencapai Rp 1.736 triliun. Sedangkan belanja negara negara mencapai Rp 2.133,2 triliun. Ada kekurangan sekitar Rp 397,2 triliun atau sama dengan 2,92 persen terhadap PDB. Jika, APBN ingin tanpa utang, Sri menyebutkan akan ada anggaran yang harus dipotong sekitar Rp 400 triliun.

Fakta inilah, menurut Sri Mulyani, yang menyebabkan pemerintah berutang. Ia karena itu mengimbau agar rakyat tidak khawatir atas kebijakan pemerintah berutang. Itu merupakan sebuah keputusan dan strategi agar keuangan negara tetap stabil sehingga kebutuhan rakyat tetap bisa dipenuhi. Sekilas penjelasan tersebut nampaknya masuk akal. Akan tetapi, benarkah demikian?

Sejarah telah membuktikan pembangunan sebuah negeri dapat dilakukan tanpa menggantungkan nasib kepada utang dan investasi asing. Itulah yang dicita-citakan Bung Karno ketika ingin membangun negeri ini. Ia selalu mengingatkan untuk berdiri di atas kaki sendiri alias berdikari. Dalam buku Ekonomi Berdikari Sukarno, Amiruddin Al-Rahab mengutip pidato Bung Karno berjudul Tahun Berdikari pada 17 Agustus 1965.

Berdikari, kata Bung Karno, pada prinsipnya merupakan usaha menjadikan kekuatan sendiri sebagai landasan utama pembangunan ekonomi. Pemerintah dan rakyat harus mengoptimalkan potensi kekayaan alam Indonesia dengan beragam penemuan. Pada akhirnya nilai ekspor akan membesar.

Koperasi dan perusahaan negara kemudian diharapkan menjadi motor penggerak dalam proses ini. Lebih lanjut, disebutkan konsep ekonomi berdikari bukannya ingin mengisolasi Indonesia dari hubungan perdagangan atau perekonomian dengan negara-negara lain. Justru dengan ekonomi berdikari, Indonesia mesti memperluas kerja sama dengan negara-negara lain sederajat dan saling menguntungkan.

Usaha Bung Karno untuk membangun industri nasional dengan tenaga sendiri juga terlihat dari kebijakannya lewat penerbitan Undang Undang Pokok Agraria 1960. Ia paham hanya lewat reforma agraria sejati pembangunan industri nasional dapat diwujudkan. Karena lewat reforma agraria sejati – di samping menasionalisasi aset asing – struktur ekonomi feodalisme dapat dihancurkan. Kelahiran UU tersebut boleh dibilang sebagai kemenangan rakyat Indonesia secara umum dan kaum tani secara khusus.

Prinsip Berdikari

Berdasarkan prinsip itu, ekonomi berdikari tidak hanya pemecahan soal-soal ekonomi semata, tapi sekaligus sebagai ideologi dan politik dalam melaksanakan pembangunan. Targetnya mencapai masyarakat adil dan makmur. Itu sebabnya, Bung Karno kala itu membentuk Dewan Perancang Nasional untuk menyusun Rencana Pembangunan Semesta Delapan Tahun untuk mencapai masyarakat adil makmur.

Seperti Bung Karno, Mao Tse Tung pemimpin revolusi Tiongkok, model perkembangan sosialisnya bertumpu di atas dua prinsip: prinsip berdikari dan prinsip memenuhi kebutuhan manusia sebagai tujuan dari perkembangan zaman. Dari hal itu, kita bisa melihat ada kesamaan ide Bung Karno dengan model perkembangan sosialis Mao: sama-sama ingin berdikari.

“Masalahnya adalah bagaimana dan apa syarat agar prinsip berdikari sejati itu dapat diwujudkan,” tulis Tatiana Lukman dalam bukunya berjudul Alternatif.

“Masalahnya adalah bagaimana dan apa syarat agar prinsip berdikari sejati itu dapat diwujudkan,” tulis Tatiana Lukman dalam bukunya berjudul Alternatif.

Mengutip Pao Yu Ching, profesor emeritus dari Marygrove College, Amerika Serikat (AS), Tatiana menyebutkan prinsip berdikari mempunyai dua dimensi. Pertama, perkembangan ekonomi harus bersandar kepada pembiayaan dalam negeri yang datang dari mobilisasi seluruh sumber-sumbernya sendiri. Kedua, bersandar kepada teknologi sendiri.

Hanya dalam waktu tiga tahun dengan prinsip berdikari itu, menurut Tatiana, mengutip penelitian sejarawan Universitas Wisconsin, AS, Maurice Meisner berjudul The Deng Xiaoping Era: An Inquiry into the Fate of Chinese Socialism industri Tiongkok tumbuh 36 persen terhadap PDB. Jumlah tersebut meningkat menjadi 72 persen pada 1975 . Sementara Pao Yu Ching mencatat luas tanah yang dikerjakan meningkat dari 2,4 persen pada 1957 dan menjadi 42,4 persen pada 1979.

Selanjutnya, luas tanah yang mendapat irigasi meningkat dari 24,4 persen dari seluruh luas lahan pada 1957 menjadi 45,2 persen pada 1979. Pada periode yang sama lahan yang dikerjakan dengan mesin dan irigasi meningkat dari 4,4 persen menjadi 56,3 persen. Pada 1957 terdapat 544 stasiun listrik dan meningkat menjadi 83.244 pada 1979. Jumlah traktor ukuran besar dan menengah meningkat 45 kali lipat, mesin panen meningkat 12 kali lipat, sedangkan traktor kecil meningkat menjadi 1,67 juta unit. Di bidang pertanian pun terjadi pertumbuhan.

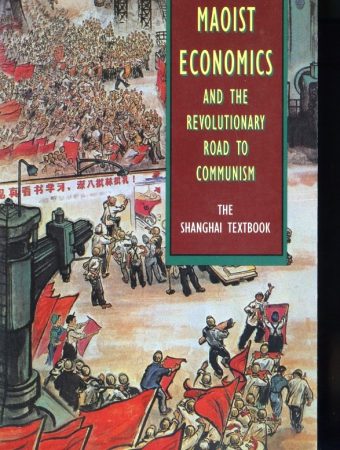

Dari semua itu, menurut Raymond Lotta, penulis buku Maoist Economics & the Revolutionary Road to Communism: The Shanghai Textbook harapan hidup rakyat Tiongkok antara 1949 hingga 1975 naik dari 32 tahun menjadi 65 tahun. Sementara itu, sosiolog Belanda, profesor W.F. Wertheim menyebutkan dalam penelitiannya berjudul Arti Abadi dari Pembangunan Model Mao dalam periode Revolusi Besar Kebudayaan Proletar (RBKP) sekali pun industri pertanian Tiongkok tetap tumbuh 3,4 persen per tahun.

Peneliti Bank Dunia Thomas G. Rawski mendapat tugas menuliskan tentang pembangunan Tiongkok pada pertengahan 1970-an. Sembilan tahun kemudian hasil penelitiannya itu diterbitkan dengan judul Pertumbuhan Ekonomi dan Ketenagakerjaan di Tiongkok. Hasilnya cukup mengejutkan. Dengan jujur Rawski mengakui perkembangan pembangunan di negeri tersebut.

Ia menyebutkan, Tiongkok yang sampai pada 1957 bisa dikatakan belum mampu memproduksi traktor, pembangkit listrik atau jam tangan, kini mampu memproduksi komputer, satelit bumi hingga senjata nuklir. Tak ada lagi desa yang tertinggal, listrik menyebar merata ke seluruh pelosok, kemajuan industri lokal, pelatihan teknis, dan penerbitan telah membawa pengetahuan modern dan teknologi ke sebagian besar dari 200 juta keluarga Tiongkok di masa itu.

Lalu berapa utang Tiongkok di masa itu? Nol. Oleh karena itu, Wertheim mengingatkan negara-negara Dunia Ketiga agar mempelajari model pembangunan Tiongkok di masa Mao. Itu adalah pengalaman yang sangat bernilai dan bisa dipelajari. Pertanyaannya: Sri Mulyani mau apa tidak, itulah soalnya. [Kristian Ginting]