Catatan Cak AT:

Ketika BPS dengan penuh percaya diri mengumumkan angka kemiskinan Indonesia pada September 2024 sebesar 8,57 persen, sorak-sorai membahana dari segala penjuru pemerintahan, dari pusat hingga daerah. Angka ini, menurut mereka, adalah yang terendah dalam sejarah bangsa sejak 1960.

Bayangkan, menurut Sensus Ekonomi terbaru BPS, hanya 24 juta orang yang masih miskin! Ini sama dengan 8,57 persen dari total jumlah penduduk kita yang 280-an juta jiwa. Tentu saja ini prestasi besar—bukan? Silahkan beri tepuk tangan. Tapi mari kita berhenti sejenak dan bertanya: apa sebenarnya arti kemiskinan versi BPS ini?

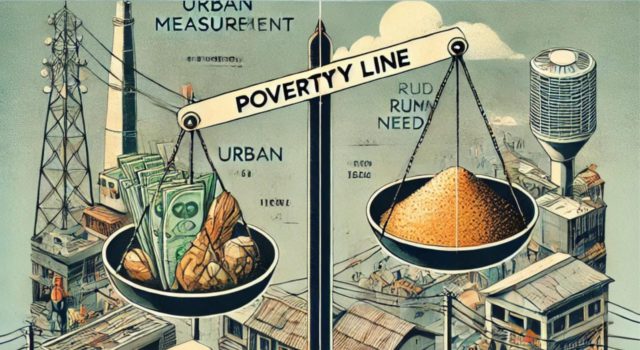

Begitu mudah jawabannya. Anda punya uang di kantong Rp595.242 per bulan. Itu dia garis kemiskinan versi BPS yang jadi landasan euforia ini. Artinya, jika Anda hidup dengan Rp21.000 per hari, Anda tidak miskin menurut negara.

Dengan uang ini, pihak BPS membayangkan Anda seharusnya bisa makan tiga kali sehari, membayar listrik, membeli pulsa, naik angkot, menyekolahkan anak, bahkan membeli buku untuk memperkaya wawasan. Luar biasa! Kalau saja kenyataan sesederhana hitungan statistik.

Mari kita coba hitung. Harga satu porsi nasi padang sederhana saja sudah Rp25.000 di kota besar. Pulsa? Paling murah Rp10.000 seminggu untuk sekadar bertahan di grup WhatsApp keluarga. Listrik? Dengan token Rp50.000, Anda mungkin hanya bisa bertahan beberapa hari jika kipas angin terus menyala di cuaca panas.

Dan buku? Ah, mungkin Anda bilang, mari lupakan saja, padahal buku sangat perlu kita baca, meskipun bentuknya berupa ebook. Jangan sampai membaca tidak jadi prioritas. Lantas, bagaimana jika Anda harus memilih antara makan atau bayar kontrakan, dan beli buku?

Tapi tidak semua orang tinggal di kota besar, kata BPS. Di desa, garis kemiskinan bahkan lebih rendah, hanya Rp566.655 per bulan. Memang, biaya hidup di desa lebih murah. Namun, apakah akses ke pendidikan, kesehatan, dan peluang ekonomi juga murah? Tidak juga. Biaya transportasi saja sering lebih mahal karena jarak ke fasilitas publik jauh lebih besar.

Lalu, bagaimana cara menghitung garis kemiskinan yang lebih masuk akal? Pertama, kita perlu mengganti hitungan sekadar 2.100 kalori per hari dengan kebutuhan gizi seimbang. Kemiskinan bukan hanya soal bertahan hidup, tetapi hidup dengan kualitas. Diet nasi dan garam mungkin memenuhi kalori, tetapi tidak menjamin kesehatan.

Selain itu, kebutuhan manusia modern harus masuk perhitungan. Hidup di era digital tanpa akses internet? Itu bukan sekadar kemiskinan, tetapi keterputusan. Biaya pendidikan juga harus masuk hitungan. Sebab, bagaimana mungkin kita bicara “Indonesia maju” jika anak-anak tak mampu membeli buku atau seragam sekolah?

Standar internasional juga memberikan cermin. Bank Dunia menetapkan kemiskinan ekstrem pada USD 2,15 (sekitar Rp33.000) per hari, dan kemiskinan moderat pada USD 3,65 (sekitar Rp55.000) per hari. Dibandingkan ini, garis kemiskinan Indonesia yang Rp21.000 itu terasa seperti parodi.

Bukan hanya itu, pengukuran kemiskinan perlu memperhitungkan dimensi lain seperti pendidikan, kesehatan, dan akses infrastruktur. Multidimensional Poverty Index (MPI) adalah contoh pendekatan yang lebih manusiawi.

Apalagi, kebutuhan hidup keluarga sering kali tidak bisa dihitung berdasarkan individu semata. Sebuah keluarga dengan empat orang anggota jelas membutuhkan lebih banyak dari hitungan sederhana per kapita. Ataukah, BPS menghitung pula bahwa setiap anak SD yang tetap mesti makan itu harus punya pendapatan Rp21.000? Absurd.

Jadi, apakah rilis ini murni keberhasilan, atau sekadar permainan angka? Apakah pengumuman ini dirancang untuk melecut optimisme ekonomi, atau lebih kepada strategi komunikasi politik? Pada akhirnya, angka-angka ini hanya punya arti jika masyarakat benar-benar merasakan perubahannya.

Karena itu, jika pemerintah serius ingin mengentaskan kemiskinan, garis kemiskinan harus dihitung ulang dengan lebih realistis. Sebuah garis yang tidak hanya memastikan orang bisa bertahan hidup, tetapi hidup dengan martabat.

Sampai saat itu tiba, mari kita rayakan “kemiskinan terendah dalam sejarah” ini dengan setangkup nasi dan garam—mungkin cukup untuk memenuhi batas kemiskinan hari ini. Jika Anda merasa masih lapar, tenang saja, setidaknya Anda belum masuk kategori miskin.

Cak AT – Ahmadie Thaha | Kolumnis