Tanggal 5 Juli tahun 1959 Presiden Soekarno menerbitkan Dekrit Presiden yang membubarkan Konstituante hasil Pemilu 1955 dan mengganti UUD ’50 dengan UUD ’45. Penerbitan dekrit dilatarbelakangi kegagalan Konstituante menetapkan UUD baru pengganti UUD ’50.

Konstituante sudah memulai sidang sejak 10 November 1956, tetapi sampai 1958 gagal merumuskan UUD seperti harapan. Padahal, berbagai kalangan masyarakat menghendaki negara kembali ke UUD ’45.

Menanggapi desakan itu, Soekarno menyampaikan amanat di Konstituante, 22 April 1959, yang isinya menganjurkan kembali ke UUD ’45. Tanggal 30 Mei 1959 Konstituante mengadakan voting dan hasilnya 269 suara setuju kembali ke UUD ’45, 199 tak setuju. Meski yang setuju lebih banyak, voting harus diulang karena jumlah suara tak kuorum.

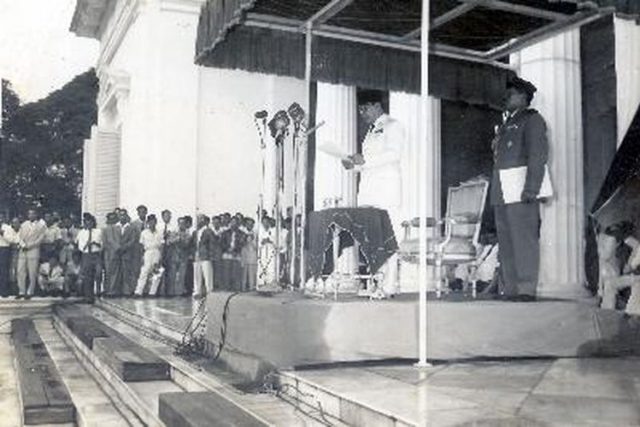

Voting berlangsung 1-2 Juni 1959 dan Konstituante kembali gagal mencapai kuorum. Untuk meredam kemacetan, Konstituante reses yang ternyata jadi akhir dari upaya penyusunan UUD baru. Untuk mengakhiri krisis, Soekarno menerbitkan dekrit yang diumumkan di Istana Merdeka pukul 17.00 melalui upacara resmi.

Dalam proses pembuatan UUD ’45 tak lama sebelum Proklamasi, para pendiri republik keburu memercayai sistem presidensial ala Amerika Serikat (AS) yang disesuaikan dengan kondisi-kondisi Indonesia. Namun, AS jauh lebih dulu merdeka dan dalam sistem presidensial hanya bisa dicapai jika integrasi politik, ekonomi, dan budaya telah mencapai tingkatan ideal. Sementara kita saat itu masih terbelakang.

Ketika Badan Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPKI) bersidang sejak Mei 1945 terdapat tiga kelompok yang berperanan merumuskan UUD ’45: priayi, Islam, dan sekuler. BPKI secara tersirat menyimpulkan kepresidenan yang memimpin bangsa mesti tokoh yang merefleksikan aspirasi mayoritas rakyat yang dibantu parlemen yang bekerja berdasarkan musyawarah dan mufakat.

Tidak ada pemisahan kekuasaan dan checks and balances eksekutif-legislatif seperti di AS karena presiden tak bertanggung jawab kepada parlemen. Ancaman otoritarianisme presiden dapat dicegah karena eksekutif wajib konsultasi dengan parlemen yang memberikan masukan-masukan aspiratif berdasarkan konsensus yang lahir dari masyarakat luas.

Dalam pidato 17 Agustus 1959 Soekarno mengatakan, ”UUD ’45 cerminan asli identitas negara yang menerapkan sistem pemerintahan berdasarkan musyawarah dan mufakat, dengan kepemimpinan pusat di tangan sesepuh yang tidak mendikte, melainkan meneladani serta mengayomi.”

UUD ’45 memberikan tugas dan kewajiban dominan bagi presiden karena ia bukan saja berperan sebagai kepala negara, melainkan juga kepala pemerintahan. Presiden sebagai kepala negara, misalnya, menjabat sebagai pangti.

Ia memberikan grasi/amnesti serta menyatakan perang, damai, serta mengikat perjanjian dengan negara asing dengan persetujuan DPR. Sebagai kepala pemerintahan, presiden memiliki hak dan tanggung jawab seperti di negara lain, yakni membentuk kabinet atau menetapkan program selama masa jabatannya. Tak satu pun RUU luput dari persetujuan presiden maupun DPR yang memperlihatkan proses checks and balances.

Sistem presidensial guncang beberapa bulan setelah Proklamasi. Soekarno-Hatta sempat membentuk kabinet 31 Agustus 1945, tetapi sejumlah faktor internal dan eksternal mengakibatkan perubahan ke sistem parlementer melalui penerbitan ”Maklumat X” (Maklumat Wakil Presiden) Hatta. Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP), yang sebelumnya mempunyai kekuasaan terbatas, mengambil alih sebagian kekuasaan eksekutif yang menurut UUD ’45 dikendalikan MPR dan DPR yang belum terbentuk.

Sejak itulah Dwitunggal sekadar simbol kepemimpinan nasional yang tetap berpengaruh, sementara kabinet Sjahrir menjalankan roda pemerintahan yang bertanggung jawab kepada KNIP dan Badan Pekerja KNIP (BP KNIP). Perimbangan kekuasaan ala sistem parlementer melibatkan tiga aktor: Presiden Soekarno-Wakil Presiden Hatta, PM Sjahrir dan kabinetnya, serta KNIP/BP KNIP.

Eksperimentasi sistem parlementer periode November 1945-Januari 1948 gagal karena ketidaksiapan partai-partai mengembangkan sistem parlementer.

Krisis lain adalah pengunduran diri Wakil Presiden Hatta, 20 Juli 1956. Sekalipun desakan agar Dwitunggal dipersatukan, pengunduran diri Hatta telanjur jadi simbol ketidakpuasan daerah terhadap pusat. Legitimasi sistem parlementer melemah karena partai hampir tak berperanan dalam pengelolaan konflik dan konsensus nasional.

Kelemahan ini juga yang membuat Soekarno menjajakan ”Konsepsi”. Jika ingin demokrasi parlementer ala Barat bekerja, dibutuhkan tingkat melek huruf dan kesejahteraan memadai. Saat ini kita belum mencapai tingkatan itu.

Sekitar sebulan kemudian Soekarno menetapkan Konsepsi terdiri dari tiga pokok: pertama, demokrasi ala Barat telah gagal di Indonesia; kedua, Demokrasi Terpimpin seperti yang diterapkan di desa-desa harus diterapkan di tingkat nasional; dan ketiga, Demokrasi Terpimpin setidaknya diberlakukan untuk sementara sampai rakyat siap menerima demokrasi Barat. Hal itulah yang kelak memperkuat tekad Soekarno menerbitkan dekrit.

Kondisi saat ini agak menyerupai masa sebelum dekrit. Nilai dan institusi demokrasi Barat telah diuji coba, tetapi kurang mujarab menyelesaikan berbagai masalah kebangsaan. Kabinet-kabinet selama era Reformasi belum berhasil bekerja sebagai pemerintahan yang efisien.

Kabinet-kabinet selama 20 tahunan terakhir jadi penonton yang tak berdaya menghadapi korupsi yang merajalela di berbagai cabang maupun tingkatan kekuasaan karena ketiadaan moral hazard. Reformasi birokrasi belum berjalan sesuai rencana.

Satu-satunya jalan keluar mengakhiri berbagai masalah untuk menjaga keutuhan bangsa adalah memiliki presiden yang berani dan tegas. Itulah hikmah yang dapat dipetik dari sejarah setengah abad Dekrit 5 Juli.

* Artikel ini pernah dimuat di Kompas edisi 11 Juli 2009