Koran Sulindo – Tidak banyak studi atau penelitian yang membahas perkembangan dunia pers di Indonesia selepas era reformasi. Karena itu, menjadi sulit mengukur tingkat perkembangan dan kualitas jurnalisme Indonesia dewasa ini. Yang kerap muncul hanya laporan tentang indeks kebebasan pers. Padahal, perjalanan sejarah pers selalu beriringan dengan proses politik yang terjadi di negeri ini.

Kita bisa membaca jejak itu sejak zaman Hindia Belanda. Sebut, misalnya, peran Medan Prijaji (1907) yang digawangi Tirto Adhi Soerjo. Koran pertama milik pribumi yang memiliki semangat menggerakkan bangsanya menentang kolonialisme Belanda. Kita juga bisa menemukan koran Benih Mardika dengan semangat yang sama di Medan pada 1916. Kemudian, Mas Marco Kartodikromo meneruskan semangat Tirto dengan mendirikan berbagai koran yang kerap membuat telinga penguasa kolonial merah.

Gerak sejarah pers dan proses politik ini terus berlanjut ke zaman Bung Karno. Pendirian Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) pada 1946 menjadi wujud perjuangan pers nasional untuk menentang pendudukan militer Belanda setelah Proklamasi 17 Agustus 1945. Perkembangan gerak sejarah pers ini terus bertaut dengan proses politik yang terjadi di dalam negeri dan di luar negeri.

Selepas Konferensi Meja Bundar dengan Belanda dan perkembangan situasi internasional akibat Perang Dingin juga berpengaruh terhadap dunia pers dalam negeri. Kelompok neo-kolonialisme dan imperialisme (Nekolim) Barat terutama Amerika Serikat (AS) juga berupaya meningkatkan pengaruh mereka ke kalangan pemerintah Indonesia, partai politik, golongan militer, intelektual, agama dan juga pers.

Nekolim Barat terus berupaya menggunakan berbagai cara mencegah pengaruh komunisme masuk ke Asia dan berusaha menarik Indonesia masuk ke kubu mereka. Dalam dunia pers pun demikian, pihak Nekolim sangat aktif mempengaruhi beberapa orang agar menjadi bagian dari mereka.

Menurut A. Umar Said dalam Mengenang Kebesaran Bung Djawoto proses penetrasi Nekolim itu bisa dilihat dari koran Indonesia Raya milik Mochtar Lubis (dekat dengan Angkatan Darat) dan koran Pedoman yang dipimpin Rosihan Anwar (dekat dengan PSI) dan koran Abadi yang dipimpin S. Tasrif (dekat dengan Masyumi) dengan berbagai cara dan bentuk mulai menunjukkan sikap permusuhannya terhadap Bung Karno.

Umar Said mantan wartawan di Indonesia Raya dan Harian Rakyat ini menyebutkan, kelompok-kelompok tersebut menyuarakan hal-hal yang tidak menguntungkan pihak-pihak yang menentang imperialisme AS. Pada periode itu pula kelompok ini menguasai kepengurusan PWI hingga 1961. Sebelumnya PWI pada 1948 dipimpin oleh Djawoto seorang nasionalis progresif dan anti-imperialisme.

Selanjutnya, kata Umar Said, dalam Kongres PWI pada 1961 kepemimpinan PWI berhasil kembali direbut oleh Djawoto. Dengan kata lain, kemenangan Djawoto itu merupakan kemenangan kelompok pendukung garis politik Bung Karno yang anti-imperialisme yang mengalahkan golongan pro-Masyumi dan PSI yang pada pokoknya anti-Bung Karno, anti-Manipol dan anti-PKI.

Dalam suasana politik yang menunjukkan makin berpengaruhnya gagasan-gagasan besar Bung Karno itu, kata Umar Said, wartawan-wartawan Indonesia yang tergabung dalam International Organisation of Journalists (IOJ) berhasil mengumpulkan tandatangan para wartawan Asia-Afrika di Budapest (Hungaria) pada 1962. Dan mereka sepakat untuk menyelenggarakan Konferensi Wartawan Asia-Afrika di Indonesia.

Menurut Taomo Zhou dalam Global reporting from the Third World: the Afro-Asian Journalists’ Association, 1963–1974 semangat berkumpul para wartawan Asia-Afrika ini tentu saja terinspirasi dari Konferensi Bandung pada 1955 yang mengusung semangat anti-penjajahan dan gagasan akan dunia baru pasca-kolonial. Konferensi Bandung itu juga dihadiri wartawan dari berbagai latar belakang. Zhou menyebut nama Richard Wright, penulis sekaligus wartawan Afro-Amerika yang hadir dalam acara tersebut.

Ia tinggal di sana selama 3 minggu. Bertemu dengan berbagai orang termasuk para wartawa yang mengeluhkan dan keberatan atas pemberitaan pers Eropa Barat dan Amerika Serikat. Adalah Djawoto, kata Zhou, yang mengusulkan kepada Bung Karno agar Indonesia menjadi tuan rumah konferensi wartawan Asia-Afrika. Ketika itu, Djawoto, kata Zhou, merupakan Ketua PWI dan menjadi pemimpin redaksi Kantor Berita Antara.

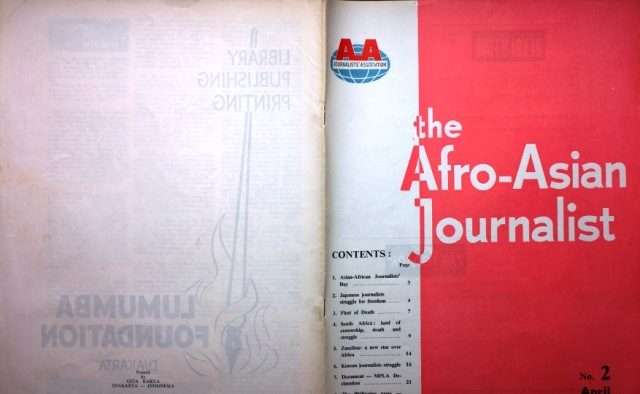

Dari konferensi yang digelar pada 1963 itu lahirlah Persatuan Wartawan Asia Afrika (AAJA). Terbentuknya AAJA, menurut Zhou, ketika Partai Komunis Indonesia masih berada dalam kekuasaan dan merupakan Partai Komunis terbesar ketiga di dunia setelah Partai Komunis Uni Soviet serta Partai Komunis Tiongkok.

Misi Pers

Akan tetapi, PKI berbeda dengan Partai Komunis Uni Soviet dan Tiongkok atau Vietnam Utara. Soalnya di tiap-tiap negara itu, Partai Komunis menguasai wacana politik dan kebudayaan. Sedangkan di Indonesia tidak demikian. Benar, tokoh-tokoh AAJA seperti Djawoto dan Joesef Isak memang cenderung kiri tapi juga kosmopolit. Pasalnya, mereka mendapat didikan Belanda sehingga belajar tentang sastra Eropa.

Tokoh lainnya seperti Francisca Fanggidaej dan Umar Said di luar sebagai wartawan, juga punya karier sebagai penulis, penerjemah dan aktivis hak-hak perempuan. Sekalipun demikian, semangat AAJA merupakan perpanjangan dari Konferensi Bandung yang menegaskan tentang kedaulatan termasuk kedaulatan dalam jurnalisme.

Rangkaian perjalanan itu, misi pembentukan AAJA menjadi jelas. Kata Djawoto, untuk menantang hegemoni pers kapitalis dan imperialis yang sebelumnya menguasai wacana publik di negara-negara jajahan. Dalam upaya memerangi pers kapitalis itu, AAJA percaya wartawan di negara-negara Dunia Ketiga harus bisa menyampaikan kebenaran dan menyingkap kebohongan.

Dalam setiap laporannya wartawan yang tergabung dalam AAJA acap memberitakan perjuangan revolusioner di Asia dan Afrika. AAJA Juga menjali kerja sama dengan organisasi regional seperti organisasi jurnalis Arab dan persatuan jurnalis Pan-Afrika.

Jejak pers sebagai alat perjuangan juga tercatat ketika terlibat dalam menjatuhkan rezim fasis militer Soeharto pada 1998. Selepas itu, peran pers ini justru mengalami kemerosotan. Dunia pers dan praktik jurnalisme Indonesia kini berjarak dengan persoalan sosial politik. Ia tak lagi menjadi bagian dari perjuangan rakyat pada umumnya.

Praktik jurnalisme kini seolah-olah bebas nilai dan pers nyaris tidak menyediakan ruang untuk menyuarakan kepentingan rakyat. Ia hanya ramai apabila ada isu yang ingin membatasi ruang gerak pers dan kekerasan terhadap jurnalis. Jurnalisme jarang sekali dibahas baik dari aspek, ekonomi, politik maupun kebudayaan. Belum pernah ada sebuah studi umpamanya yang mengkaitkan jurnalisme dengan perkembangan dan karakteristik masyarakat suatu negeri.

Padahal itu akan menggambarkan posisi pers dan menentukan keberpihakannya. Berdasarkan itu pula, pers akan bisa menentukan metode, taktik dan perjuangannya dalam mengindentifikasi serta menghadapi “musuh”. Seperti kata Djawoto soal AAJA, peran pers untuk rakyat karena itu menjadi jelas: mengungkap kebenaran demi perubahan. Untuk “mempersenjatai” publik dengan kekuatan informasi dan analisis. [Kristian Ginting]