Koran Sulindo – Keberanian sejatinya bukanlah hal tabu dalam dunia politik. Bahkan, keberanian dianggap sebagai salah-satu keutamaan dalam politik. “Seseorang tidak menjadi negarawan besar hanya karena ia kebetulan memegang jabatan yang besar. Ia harus menunjukkan bukti-bukti lain tentang kebesarannya, dan diantara bukti kebesaran itu adalah keberanian….,” kata John Bright, (1811-1899), negarawan Inggris yang juga orator politik termasyur di zamannya.

Para founding fathers negara-bangsa Indonesia telah memberikan teladan yang gamblang tentang keberanian dalam menentukan sikap politik. Sejak masa awal kolonialisme, sejumlah kaum bangsawan di seantero Nusantara telah berani mengangkat senjata melawan pasukan VOC Belanda. Yang pantas dicatat, antara lain: Sultan Iskandar Muda, Sisingamangaraja XII, Tuanku Imam Bonjol, Sultan Agung, Pangeran Diponegoro, Pangeran Nuku, Sultan Hasanuddin, dan lain-lain.

Generasi perintis pergerakan nasional— seperti HOS Tjokroaminoto, Tirto Adisoerjo, Wahidin Sudirohusodo, Tjipto Mangunkusumo, Roestam Effendi, Haji Agus Salim, MH Thamrin—juga menunjukkan keberanian luar biasa dalam memperjuangkan hak-hak rakyat Indonesia yang masih terjajah. Teladan ini dilanjutkan oleh generasi Soekarno, Hatta, Tan Malaka, Sutan Sjahrir, yang mengantarkan Indonesia ke pintu gerbang kemerdekaan.

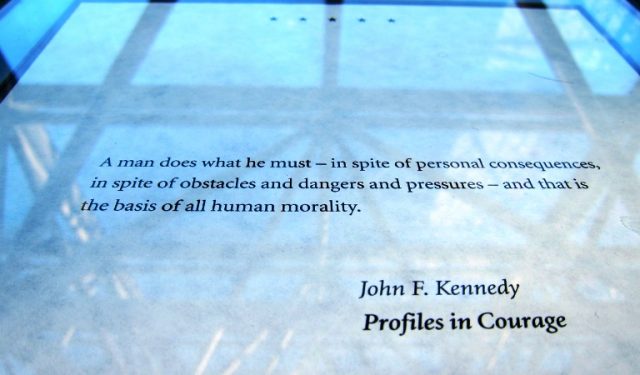

Semua itu dilakukan dengan keberanian mempertaruhkan kebebasan pribadi, meski harus mendekam di penjara atau mengalami represi. Karena itulah, John Fitzgerald Kennedy, salah satu Presiden Amerika Serikat yang paling terkenal, sangat mengagumi keberanian (courage) dalam dunia politik. Kekaguman itu tercermin dari sebuah kitab yang ditulisnya di tahun 1954, berjudul Profile in Courage, yang berisikan kisah-kisah keberanian dalam menetapkan sikap politik dari sejumlah Senator Amerika Serikat. Buku ini ditulis JFK saat masa perawatan yang panjang setelah menjalani pembedahan tulang punggung pertengahan tahun 1954.

“Tak ada pekerjaan lain, kecuali di lapangan politik, seseorang dihadapkan mengorbankan kehormatan, gengsi, dan karirnya. Para ahli hukum, pengusaha, guru, dokter, semuanya menghadapi keputusan-keputusan pribadi yang sukar berkenaan dengan integritas mereka, tapi hanya sedikit diantara mereka yang menghadapinya di tengah-tengah sorotan publik sebagaimana yang harus dihadapi para politisi yang berkecimpung dalam jabatan kemasyarakatan,” tegas John F. Kennedy.

Salah seorang senator yang dikisahkan dalam buku ini adalah John Quincy Adams, yang juga pernah menjadi Presiden Amerika Serikat ke 6 (masa jabatan 1825-1829). Dalam karir politiknya sebagai senator di usia muda, John Quincy Adams, dengan berani mengambil sikap yang membuatnya terkucil dari kawan-kawan separtainya serta konstituennya.

Pengucilan Adams itu berawal dari insiden yang terjadi pada musim panas 1807, ketika sebuah kapal fregat Amerika Serikat ditembaki oleh kapal perang Inggris di sekitar Teluk Virginia. Akibatnya, beberapa pelaut Amerika tewas dan sejumlah lainnya terluka parah. Akibat kejadian ini, Presiden Thomas Jefferson (yang berasal dari Partai Republiken) menyerukan kepada Kongres untuk mengambil tindakan pembalasan terhadap Inggris, dengan melancarkan sebuah embargo yang secara efektif menghentikan semua aktifitas perdagangan dengan Inggris.

Yang paling terpukul dari embargo itu adalah Negara Bagian Massachusetts—wilayah yang diwakili Senator John Quincy Adams. Pasalnya, di Massachusetts lah terdapat sebagian besar armada dagang Amerika, dan praktis semua industri perkapalan dan perikanan. Embargo akan sepenuhnya menghentikan pekerjaan di industri perkapalan dan perikanan, serta sangat mengganggu aktivitas armada dagang. Dampaknya akan terjadi stagnasi dan kebangkrutan. Suasana kemelaratan pun segera membayangi Massachusetts.

Tapi alih-alih menentang himbauan Presiden Jefferson, John Quincy Adams justru berdiri paling depan dalam upaya memuluskan embargo tersebut. Ia kemudian ditunjuk sebagai ketua panitia khusus yang merancang RUU Embargo. Langkah politik itu membuat Adams dikecam para koleganya, kaum politisi federalis, juga dihujat masyarakat Massachusetts, yang notabene merupakan konstituennya. Tapi, tak sedikitpun ia gentar. “Tindakan ini akan menyebabkan engkau dan aku akan kehilanngan kursi kita (di Kongres),” kata Adams kepada seorang sejawatnya, ketika panitia khusus itu menyelesaikan tugasnya,” akan tetapi, kepentingan-kepentingan pribadi tidak boleh menjadi penentang kepentingan umum.”

Saat Undang-undang Embargo itu disahkan, di Boston dan wilayah Massachusetts lainnya meledak aksi protes besar-besaran. Adams sendiri dihujat, dikucilkan, dan “dipaksa” mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Senator. Menghadapi semua itu tak setapakpun ia mundur dari sikapnya, dan berkata: “….jauh dari menyesali salah satu dari tindakan-tindakan yang menyebabkan saya menderita. Bahkan seandainya harus dilakukan kembali sekarang, saya akan melakukannya, meski harus mengahadapi nistaan yang sepuluh kali lebih banyak, kebencian orang, dan pencopotan kursi (sebagai senator).”

Keberanian Churchill

Keberanian dan ketabahan dalam berpolitik juga ditunjukkan Winston Churchill, Perdana Menteri Inggris yang membawa negaranya melewati Perang Dunia II dengan kejayaan dan bermartabat. Dalam karir politiknya yang panjang, Churchill berkali-kali mengalami kekalahan. Kekalahan pertama dialaminya di tahun 1899, ketika di usia 25 tahun, ia mencalonkan diri pertama kali sebagai anggota parlemen Inggris. Kekalahan itu merupakan pukulan yang telak. Tiga tahun kemudian, 1901, ia kembali mencalonkan diri, dan berhasil menduduki kursi parlemen.

Sebagai seorang anggota parlemen yang cemerlang, masih muda, dan memiliki relasi yang cukup luas, Churchill sudah berada di puncak dunia dengan kemungkinan-kemungkinan tak terbatas menunggu di hadapannya. Tiba-tiba Churchill menyerang beberapa sikap yang diambil oleh pimpinan Partai Konservatif, partai dimana ia bernaung. Sebuah krisis besar terjadi ketika ia melancarkan politik perdagangan bebas yang bertentangan sekali dengan garis resmi Partai Konservatif yang membebankan tarif-tarif tinggi dalam rangka melindungi barang-barang Inggris. Pendobrakan barisan semacam itu, oleh seorang anggota muda sangatlah tidak dapat diterima, terutama sekali bila politisi muda itu memiliki ambisi untuk masuk ke dalam kabinet.

Demi mempertahankan sikap politiknya, di tahun 1904 Churchill mengambil langkah yang sangat berani: “menyeberang” ke Partai Liberal. Dalam perpolitikan Inggris masa itu, langkah itu jelas berisiko besar. Publik bertanya-tanya, apakah Churchill tidak membuat kesalahan dengan mempertaruhkan risiko yang sangat besar dengan untuk persoalan yang tidak seimbang besarnya. Tapi, Churchill memandang soal perdagangan bebas itu dalam pengertian seluas-luasnya, termasuk hubungannya yang langsung dengan penyediaan lapangan kerja di dalam negeri dan taraf hidup bangsa Inggris. Churchill merasa sangat prihatin dengan ketidakadilan ekonomi dan kondisi besarnya rakyat Inggris yang hidup dalam kemiskinan di masa itu.

Gelombang kegoncangan akibat Churchill pindah partai sungguh besar. Banyak dari kawan-kawannya menuduh ia sebagai seorang opurtunis yang tak tahu berterima-kasih, yang menggunakan rakyat demi kemajuan karir politiknya. Cercaan itu makin kencang, tatkala ia bergabung dengan kekuatan yang menuntut penyempurnaan sistem pemilihan anggota parlemen, yang lebih membuka peluang rakyat jelata masuk parlemen.

Pengucilan dan pemboikotan seperti yang dikenakan masyarakat Inggris kepada Churchill mungkin sekali tak tertahankan politisi-politisi lain bila mereka mengalami hal yang sama. Seperti dikatakan Richard Nixon, mantan Presiden Amerika Serikat (1969-1974): “Banyak orang memasuki dunia politik karena mereka suka menikmati sorak-sorai masyarakat. (Padahal) diperlukan temperamen yang lain, yaitu untuk bersedia menderita ketidakpopuleran, kepedihan, dan dituduh sebagai biang kerok percekcokan karena menjadi tokoh politik yang kontroversial.” (Nixon: 1982)

Pada tahun 1906, di usia 32 tahun, Churchill mendapat kedudukan pertama dalam kabinet Partai Liberal. Setelah itu, selama beberapa tahun berikutnya tidak kurang dari enam kali, ia diangkat menjadi menteri. Dan setiap kali menduduki jabatan menteri, ia selalu menunjukkan sikap ingin tahu dan energi yang luar biasa. Dari sekian banyak karyanya, yang meninggalkan jejak cukup dalam adalah saat ia menjadi Menteri Dalam Negeri. Ketika itu, ia menciptakan pembaharuan dalam jumlah jam kerja para pekerja tambang, menjadi delapan jam sehari, menetapkan keharusan adanya peralatan pengaman di lokasi pertambangan, serta melarang mempekerjakan anak dibawah umur 14 tahun sebagai buruh tambang. Churchill pula yang menciptakan ketentuan upah minimum, serta membuka kemungkinan pertukaran buruh di seluruh negeri untuk membantu mengurangi pengangguran. Hasil-hasil yang dicapainya itu telah memberikan sumbangan bagi landasan negara Inggris dalam mensejahterakan kehidupan rakyatnya.

Ditengah puncak kejayaannya, mendadak bintang Churchill terjerembab, gara-gara “Ekspedisi Dardanela” —operasi militer untuk mengakhiri Perang Dunia I–yang merupakan gagasannya, mengalami kegagalan dalam pelaksanaannya. Lawan-lawan politiknya dengan cepat menghamtamnya hingga hancur berkeping-keping.

Akibat hantaman ini, Churchill merasa sangat tertekan, hingga sempat mengalami depresi. Ia mencapai masa surutnya yang paling dalam sepanjang paruh pertama 1920-an. Pada tahun 1922, ia kalah dalam pemilihan karena harus mengalami operasi usus buntu, sehingga tak bisa berkampanye. Dua kali lagi ia mencoba kembali ke parlemen, dan keduanya berakhir dengan kegagalan. “Kepada dunia ia tetap menunjukkan keberanian dan ketabahannya. Tetapi saya tahu bahwa setiap kekalahan itu merupakan suatu kekecewaan pahit yang dibarengi rasa frustasi dan terhina. Walau begitu, dalam politik, kekalahan itu tidak bersikap fatal, kecuali kita benar-benar menyerah dan meninggalkan gelanggang. Dan Churchill tidak men genal istilah meninggalkan gelanggang,” tulis Nixon.

Jalan ke puncak karir politiknya terbentang saat Perang Dunia II meletus, diawali ketika tank-tank raksasa Hitler melanda Polandia, pada musim panas 1939. Hanya beberapa bulan kemudian, Perdana Menteri Inggris Neville Chamberlain, yang telah kehilangan wibawa mengundurkan diri. Winston Churchill, yang saat itu sudah berusia 65 tahun dan masih menjabat Pimpinan Tertinggi Angkatan Laut Kerajaan Inggris, ditawari jabatan sebagai Perdana Menteri. Serta-merta ia menerima tanggungjawab besar ditengah masa perang itu. Dalam pidato pertamanya di parlemen sebagai Perdana Menteri Inggris, Churchill berkata: “Saya tidak mempunyai apa-apa untuk dipersembahkan kepada negara dan bangsa, selain darah, kerja keras, air mata, dan keringat.”

Dengan persembahannya itu pula Churchill berhasil membawa Inggris melewati perang dengan kemenangan gemilang. “Kalau bukan karena kepemimpinannya, Britania Raya (Inggris) tidak akan selamat dalam Perang Dunia II, Eropa Barat mungkin tidak akan dibebaskan, dan Amerika Serikat mungkin sekali merupakan benua yang diperangi dalam dunia yang penuh permusuhan sekarang ini,” catat Nixon lagi.

Keberanian bersikap sangatlah penting bagi seorang pemimpin politik atau politisi. Berbeda dengan pemimpin di bidang lain—pemimpin bisnis, misalnya—seorang keputusan seorang pemimpin politik berdampak luas bagi kehidupan publik dan konstituennya. Tak seorang pun berhasil menjadi pemimpin besar tanpa memiliki keberanian dan kemauan yang kuat. Para pemimpin yang sukses mewujudkan keinginannya dalam sejarah: kadang bisa benar, kadang salah, tapi jarang sekali ragu. Mereka mengikuti suara hatinya sendiri. Mungkin saja seorang pemimpin harus melalui kepedihan dalam memutuskan apa yang harus dibuatnya. Tapi, hanya sedikit pemimpin sukses membuang-buang waktu memikirkan keputusan yang sudah lewat. [Satyadarma]